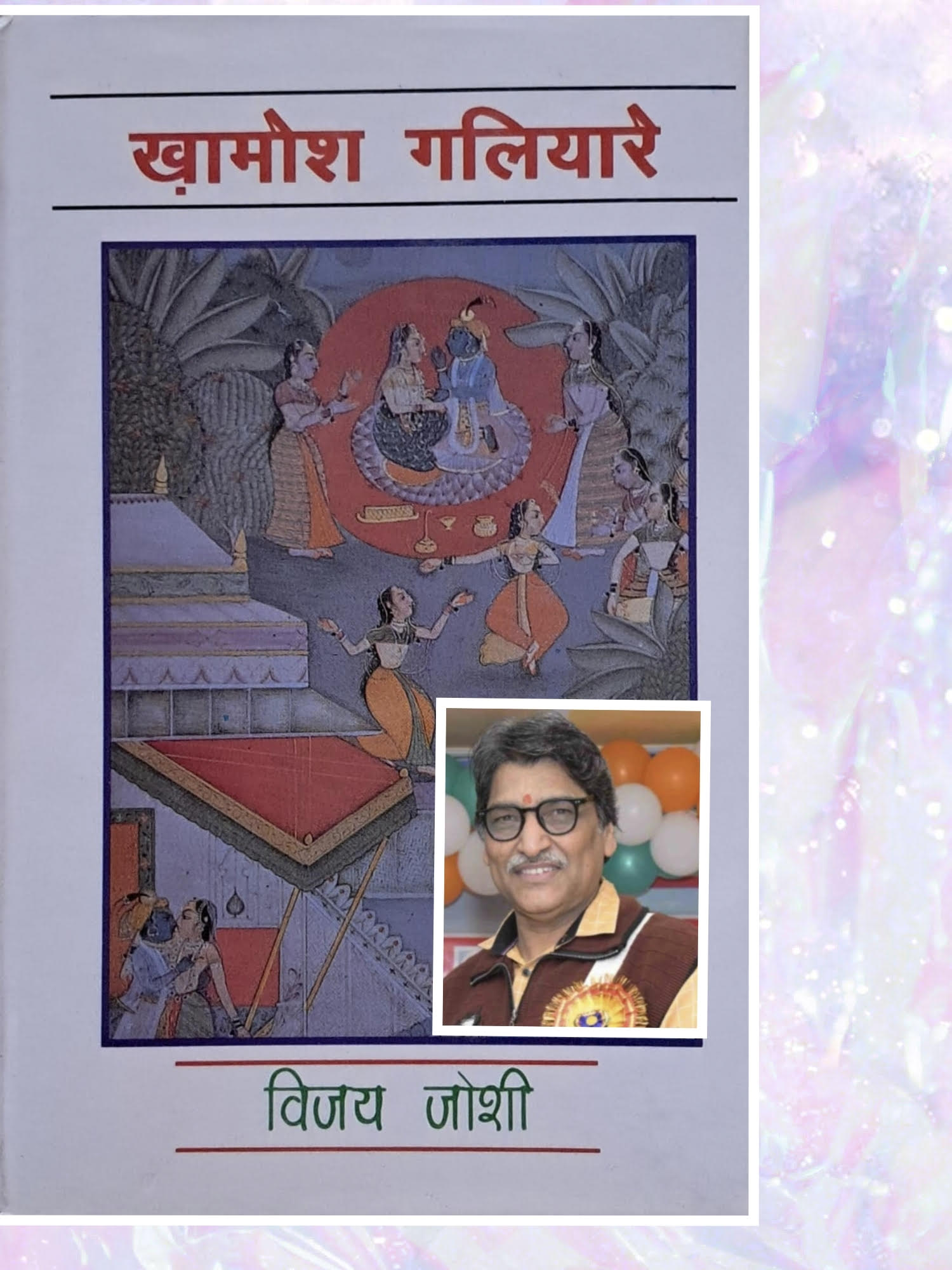

कथाकार विजय जोशी की "ख़ामोश गलियारे" (कहानी संग्रह) जिसमें ग्यारह कहानियां हैं, हमें सीखने, समझने और सोचने का वैचारिक मंच प्रदान करती हैं। कहानियां मानवीय संवेदनाओं को उभार कर पाठक को कोई न कोई संदेश देती नजर आती है, जो समाजोपयोगी है। यही इन कहानियों की सार्थकता भी है। जैसे कि कोई पिक्चर फ्लैश बैक में चलती है, वैसी ही तकनीक इनकी कहानियों में भी नज़र आती हैं।

संग्रह की कहानियों का सफर प्रथम कहानी " टीस" से शुरू होता है । कहानी टीस मानवीय संवेदनाओं से उभरती एक ऐसी कहानी है जो समाज को पेड़ के कटने की पीड़ा का अहसास करती है और पर्यावरण बचाने का संदेश देने में सफल रही है। कहते हैं पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं उसी प्रकार रचनाकार की प्रथम रचना ही उसकी भावी दृष्टि का संकेत प्रस्तुत करती है। यह कहानी स्पष्ट करती है कि विजय जोशी उन कतिपय कथाकारों में से एक हैं, जिनकी कहानियां चेतना जागृति का कोई न कोई संदेश लिए हैं और समाजोपयोगी एवं उद्देश्यपरक हैं।

वरिष्ठ साहित्यकार एवं समीक्षक डॉ. प्रेमचन्द विजयवर्गीय ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है - " पक्षियों के कलरव और उनका सूर्योदय की स्वर्णिम लालिमा से अठखेलियां करना, एक-एक शाख पर बने नीड़ से पक्षियों का दाना-पानी के लिए निकल पड़ना, उनके चूजों का चहचहाते हुए, चोंच से चोंच से मिलाकर, नभ में उड़ते परिन्दों को निहारने लगना, निशा में श्वेत-धवल चांदनी से सराबोर वातावरण से हर वृक्ष-कुटुम्ब का आनन्दित होना, वृक्ष के कोटरों और डालों पर बने नीड़ पर पक्षियों का दिनभर की थकान उतरने के लिए निस्तब्ध रात्रि में अपने बच्चों के साथ लिपटे, बेसुध होकर सोना आदि-आदि वे सत्य हैं, जिन्हें देखकर कोई भी वन्य प्रेमी कथाकार अभिभूत हो उठेगा। यदि ऐसे में वृक्ष कटेंगे तो निश्चित ही एक टीस-सी उसके हृदय में उठेगी।

कहानी का कथानक एक ऐसे वृक्ष को नायक बनाकर उसके इर्द-गिर्द बुना गया है, जिसका मन प्रभात की स्वर्णिम बेला में, हवा के झोंकों में अपनी ही शाख पर लगे पल्लवों के समान यह सोचकर उद्वेलित और कम्पायमान हो उठता है कि मानव अपने स्वार्थ हेतु अपने ही अस्तित्व की रक्षा को क्यों धूमिल कर रहा है? जबकि पर्यावरण संतुलन हेतु प्रकृति और मानव जाति का समान दायित्व है। यही विचार उसके मन में कड़वी टीस भर देते हैं। वृक्ष की यह टीस ही तो कहानीकार के मन की संवेदना है। यही उसकी पर्यावरण चेतना और व्यापक अर्थों में सामाजिक चेतना का स्वर है। कहानीकार ने पर्यावरण के महत्व का प्रतिपादन स्वयं वृक्ष द्वारा करवाया है। यह उसकी पीड़ा का सच्चा-प्रामाणिक साक्ष्य है।"

जोशी ने अपनी प्रथम कहानी टीस अक्टूबर 1993 में लिखी और जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति की प्रथम उपलब्धि उस बच्चे के समान होती है जिसने हाल ही में जन्म लिया है, वैसी ही खुशी और उत्साह इनके मन में भी हुआ। इनका यह उत्साह शनै: शनै : परवान चढ़ता गया और आज ये राजस्थान में कहानी लेखन के क्षेत्र में देश के नामचीन कहानी लेखकों में शुमार हो गए हैं ।

उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कहानीकार विजय जोशी का प्रथम कहानी संग्रह ही राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के आर्थिक सहयोग से नटराज प्रकाशन, दिल्ली से 1996 में प्रकाशित हुआ।

संग्रह की कहानी ' लरजते आँसू ' की अत्याधुनिकता तथा अपने शौक और स्वतंत्रता की पक्षधर नीलिमा पति से तलाक के पश्चात्, दर-दर की ठोकरें खाने के बाद, अपने खोखले अभिमान का त्याग कर पति सुनील के पास ही आती है। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी और पति के पास याचना लेकर आई थी कि वह पुत्री (अनुपमा) को कुछ दिन के लिए उसके पास भेज दे। बरसों से जमे वात्सल्य की बर्फ मानों अब पिघलने लगी थी। अनुपमा को वह छाती से लगाकर, खूब रोती है। एक दिन सुनील, नीलिमा से अनुपमा का रिश्ता तय करने में राय मांगने लगता है तो वह कहती है- अब और शीर्मन्दा न करो, मैंने तुम्हें जीवन भर दुःख ही तो दिए हैं और अब तो सारे अधिकार मैं खो चुकी हूं। काश! मैंने समय रहते, समन्वय किया होता तो आज यह सब...?' वह रो पड़ती है।

' लाडली ' कहानी में हरिया काका स्त्री शिक्षा के अधिक पक्ष में नहीं था। वह अपनी पौत्री को पाँचवीं के बाद पढ़ाना ही नहीं चाहता है, किन्तु किसी की प्रेरणा से वह डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगती है। मगर उनकी आर्थिक तंगी के चलते अध्ययन बीच में ही रोकने का सवाल आया तो चिकित्सा के पद में तड़प कर दम तोड देने वाली चौधराइन के पति चौधरी के विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा बेचकर, लाडली को पढ़ाने आगे पढ़ने की बात उसके पिता से कही और जब अंत में लाडली डॉक्टर बन जाती है, घर आती है, तो दादाजी से क्षमा मांगती है, तब दादाजी कहते हैं - कैसी नाराजगी, कैसी माफी! गलती तो मेरी ही थी कि मैं तुझे पढ़ने से, डॉक्टर बनने से रोकता रहा।'

'पुनरावृत्ति' कहानी का केंद्र है अनुराधा, जिसके चरित्र में आधुनिकता और भोगवादी राह पर चलते हुए, ठोकर खाने के बाद, पुत्री उषा को भी उसी राह पर चलते जाने के तनाव से ग्रसित, वह नींद की गोलियाँ खाकर, संभवत आत्महत्या का प्रयत्न करती है, किन्तु असफल रहने पर बदली परिस्थितियों में वैचारिक और भावना धरातल पर हुए परिवर्तन के मद्दे नजर वह अपनी पुत्री को सीख देती है 'बेटी कभी मेरी पगडंडी मत पकड़ना।' तब वह पहली बार अपनी बेटी को अंक में समेट लेती है। वह अपने पति देवेश को देखकर आत्मग्लानि के आँसू बहाने लगती है।

"अंतर्द्वंद्व " छात्रों के मनोवैज्ञानिक पहल की कहानी है। सुबोध कला के पथ पर जाना चाहता है, जबकि उसके पिता उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसी द्वैत के संघर्ष से केशव अंकल सुबोध को मुक्ति दिलाते हैं और वह कला-जगत में प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त करता है। 'पुनरावृत्ति' में जो कुछ माँ के जीवन में घटित हुआ था, वही पुत्री के जीवन में आकार लेता है। किन्तु पारिवारिक सौमनस्य के सकारात्मक संकेत देकर कहानी समाप्त होती है। ' कहानी "यज्ञकर्म" में शराबी और कला प्रेमियों का संघर्ष है । माधुरी का पारिवारिक प्रतिकूलताओं से सतत संघर्ष उसकी डायरी में अंकित होता है, जिसे पढ़कर शुभम और स्वाति न केवल रोमांचित होते हैं, बल्कि उसके पथ का संबल बनकर उसके मार्ग को भी प्रशस्त भी करते हैं। "सिसकते दायरे" में माता-पिता की बच्चों के प्रति उपेक्षित भाव दिखाया है। "आवरण" कहानी में उदात्त प्रेम चित्रित हुआ है। "अर्द्धसत्य" कहानी में सामाजिक विषमता को दिखाया है तो पुस्तक की शीर्षक कहानी "खामोश गलियार " सामाजिक परिवर्तन को सुनाती कहानी है जिसमें नारी उद्धार की पहल सामने आई है।

संग्रह की प्रस्तावना में डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय ' विजय ' लिखते है, "श्री जोशी कथा कहना जानते हैं। इन्होंने कथा के कई टेक्नीक इन कथाओं में अपनाये हैं। सभी कहानियाँ सामाजिक सरोकार से जुड़ीं हैं। कहानी के कथ्य में जो यथार्थ है, उसे कथाकार ने आदर्श में परिणित करने की पूरी चेष्टा की है, इस कारण कहानियाँ सोद्देश्य हो गई हैं। सोद्देश्यता इन कहानियों की उपलब्धि कही जा सकती है। प्रवाहमय शब्दावली में उन्होंने अपनी बात कही है। साथ ही, जब उन्होंने सूक्तियात्मक कथन किया है, वहाँ भाषा स्वतः सौन्दर्यमयी हो उठी है।"

इस संग्रह की कहानियां समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, इनका शिल्प सौंदर्य क्या है, लेखन शैली क्या है इस पर कुछ विचारकों के वक्तव्य जो जोशी के कथा साहित्य की विशेषताओं को परिभाषित करते हैं। मानवीय संवेदनाओं के शीश महल शीर्षक से अपने आलेख में वरिष्ठ साहित्यकार एवं समीक्षक डॉ. प्रेमचन्द विजयवर्गीय ने कहा है - " कहानीकार ने इन कहानियों में सामाजिक स्थितियों और समस्याओं के बीच का ताना-बाना बहुत ही कुशलता और संवेदनशीलता से बुना है। उनका निदान और उपचार का ढंग, उनका अपना है। उनकी कहानियों की कथावस्तु मध्यमवर्गीय हैं तो पात्र भी उसी समाज से लाए गये हैं। फिर भी उनमें चयन की विविधता झलकती है। कहानियाँ केवल घटनाओं का संयोजन और चरित्र चित्रण विधान का समावेश मात्र नहीं हैं, वरन् अपने पात्रों के मनोभावों को मनोवैज्ञानिक सत्यता से प्रस्तुत करना भी है। वस्तुतः ख़ामोश गलियारे वर्तमान यथार्थ युक्त, मानवीय संवेदनाओं से स्पंदित और भारतीय जीवन मूल्यों से अनुप्राणित तथा मानव मनोविज्ञान समावेशित कहानी संग्रह है।"

राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर से वर्ष 2000 में प्रकाशित "राजस्थान का समकालीन कथा साहित्य" में ' युवामन की आकांक्षाओं एवं उद्वेगों के सफल कथाकार विजय जोशी' शीर्षक लेख में डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा लिखते हैं- " विजय जोशी हाड़ौती अंचल के तरुण कथाकार हैं, कला ओर साहित्य के बीच सेतु-स्थापन उनका जीवनोद्देश्य है। खामोश गलियारे की कहानियों में भावात्मक उच्छवासों की प्रधानता है, तभी तो हर वाक्य के साथ शून्य-संकेतक आ जाते हैं। एक युवा के निर्माण में जिन अवयवों की प्रधानता रहती है, वे सभी अनायास ही इनकी कहानियों में अंकुरित होते हैं। इनके कथा-जगत में भावावेग में सल्फास की गोलियाँ खाने वाली छात्राएँ, पारिवारिक प्रतिकूलताओं से संघर्ष करती हुई युवतियाँ और अन्तर्द्वन्द्व ग्रसित युवक कथा-मंच पर अवतरित होते हैं। दिशादर्शक केशव अंकल और सिकन्दर पारिवारिक सामजंस्य के सूत्रधार के रूप में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करते हैं। माता-पिता की ताड़नाएँ और सामयिक प्रबोधन कभी-कभी युवा-मन के लिए घातक भी सिद्ध होता है, यद्यपि उसके मूल में नई पीढ़ी को समुन्नति ही सदैव विद्यमान रहती है। प्रायः बुजुर्ग पीढ़ी अपने मूल्यों और आदशों को नई पीढ़ी पर आरोपित करती हुई देखी गई है, जिसके अनर्थकारी परिणाम भी सामने आए हैं। "

राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रकाशित पत्रिका मधुमति 1996 में राजेंद्र सक्सेना लिखते हैं - " विजय जोशी की कहानियां पढ़ कर उनमें अनेक संभावनाएं नजर आती हैं। कहानियों में निम्न और मध्यम वर्ग की कई विसंगतियों को रेखांकित किया गया है।" राजस्थान पत्रिका जयपुर के 9 फरवरी 1997 अंक में डॉ. रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ लिखते हैं - " जोशी ने इस कहानी संग्रह में फ्लैश - बैक तकनीक, डायरी शैली को अपनाया है। उनकी कहानियां मनोवैज्ञानिक और सामाजिक धरातल पर टिकी हुई हैं। प्रवाहमयी भाषा में अपनी बात जोशी ने कही है। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग स्थिति के अनुसार किया है। स्थान - स्थान पर सूक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, मुंबई , अगस्त 1996 में डॉ. संजीव पाठक लिखते हैं- " ये कहानियां विजय की समाज संपृक्ति व्यक्त करती हैं। ये कहानियाँ भाषा और शैली की सहजता से इतनी सुगम हो गई है कि पाठकों को इनमें अपनत्व का अनुभव होता है। वे कहानी के पात्रों के जरिए जो बात कहते हैं , वह पात्र की आत्मिक ध्वनि प्रतीत होती है, उस पर थोपा गया संवाद नहीं।"

पाठक जब किसी भी कहानी में अपने समाज और अपने आस - पास के वातावरण की वास्तविक झलक पाता है तो वह कहानी के पात्रों और कथानक में अपने विचारों का विश्लेषण अनुभव करने लगता है। विजय जोशी के इस प्रथम कहानी संग्रह की प्रथम कहानी ' अन्तर्द्वन्द्व ' को पढ़कर पाठक नीलम शर्मा ने ऐसा ही अनुभव किया और अपने विचार प्रस्तुत कर व्हाट्स एप के एक साहित्यकार समूह "पोथी चर्चा" में इसे 24 मई 2017 को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि - "कथाकार विजय जोशी जी का पहला कथा संग्रह 'ख़ामोश गलियारे' संयोगवश श्री सी. एल. सांखला जी से मुझे प्राप्त हुआ। संग्रह की प्रत्येक कहानी अपना अलग महत्त्व रखती है।...उस कहानी को पढ़कर एक सहृदय पाठक के मन में जो भाव उद्वेलित हुए उन्हें साझा करने का प्रयास किया है।

प्रथम कहानी अन्तर्द्वन्द्व जैसा की नाम से ही प्रतीत होता है दो वस्तुओं में एक के चुनाव के समय उठने वाले भाव,किसी एक का चुनाव न कर पाने तक की अवस्था। यह कहानी पिता राजीव जो अपने पुत्र सुबोध को डॉक्टर बनाना चाहता है,माता-पिता की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक हो गई है कि वह सुबोध की कला के प्रति रूचि को समझ ही नहीं पाते,अतः सुबोध एक ऐसे 'अन्तर्द्वन्द्व' में फंस गया है जहाँ एक ओर सुबोध अपनी रुचियों को देखता है,दूसरी ओर माता-पिता की महत्वाकांक्षा। यह कहानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की ज्वलन्त समस्या पर लिखी है। भले ही शिक्षा पद्धति में बदलाव आ रहा है,शिक्षा बाल मनोविज्ञान पर आधारित तथा बाल केन्द्रित हो गई है,परन्तु जॉब च्योइस माता-पिता ही करते हैं। सुबोध के पिता जानते थे कि प्रत्येक बालक की वैयक्तिक अभिरुचि तथा मानसिक स्वास्थ्य भिन्न-भिन्न होता है,उसकी रुचियाँ,प्रवृत्तियां तथा क्षमताएं भिन्न होती हैं,ऐसे में पिता विशेष की व्यक्तिक आकांक्षाएं बालक में असामान्यता बौद्धिक दुर्बलता उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में कहानी के पात्र केशव अंकल ने बड़े होने का दायित्व बोध करते हुए सुबोध का सही मार्गदर्शन कर उसकी रूचि के अनुरूप शक्तियों का विकास किया। क्योंकि विषम परिस्थितियों में हमारा यह परम कर्तव्य होता है कि ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिल सके, ऐसा अवसर प्रदान करें जिसमें स्फूर्ति,आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा मौलिकता का विकास हो सके, जैसा कि सुबोध ने कर दिखाया।पिता ने जिसे नालायक कहा उसने ड्राईंग में यूनिवर्सिटी में टॉप कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कहानी की पंक्तियाँ, जब सुबोध ने साधना से कहा- साधना जानती हो अगर केशव अंकल न होते तो... तो मेरा कला मन कहीं...।

ये पंक्तियाँ उस संभावित नकारात्मक स्थिति की ओर इंगित करती है जो युवाओं को आत्महत्या एवं अवसाद जैसी परिस्थितियों की ओर ले जाती है। कहानी की पंक्ति...और साधना तुमने कितना विश्वास जगाया है मुझमें...से लेखक नारी के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रदर्शित करना चाहता है। कहानी इंगित करती है कि यदि सही मार्गदर्शन मिले,आत्मविश्वास हो तो बालक की प्रतिभा अनुकूल वातावरण पाकर प्रस्फुटित हो ही जाती है।" एक पाठक का एक कहानी पर इतना प्रभावशाली लेखन इस कहानी की सफलता और कहानीकार के कौशल और सार्थक अभिव्यक्ति का द्योतक है।

"ख़ामोश गलियारे "के कहानी संग्रह पर कथा सम्राट प्रेमचन्द के अध्येयता और मर्मज्ञ दिल्ली विश्विद्यालय के पूर्व प्रोफेसर प्रसिद्ध समीक्षक डॉ. कमल किशोर गोयनका ने लिखा है कि- " विजय जोशी का प्रथम कहानी संग्रह खामोश गलियारे वास्तव में खामोश न होकर जिन्दगी की चीखों से भरे गलियारे हैं। इन गलियारों से हमारे समाज के जो स्त्री-पुरुष गुज़रते हैं, वे अपने ही समाज के दूसरे स्त्री-पुरुषों तथा समाज की रूढ़ियों, अंधविश्वासों, जड़ताओं एवं शोषण तथा दमन के शिकार होते हैं और कुछ अपनी निजी गुंजलकों, कुंठाओं तथा अहंकार में फंस कर अपना तथा दूसरों का जीवन नारकीय बना लेते हैं। विजय जोशी ने ऐसे ही व्यक्तियों तथा ऐसे ही समाज की व्यथा-कया को इन कहानियों में प्रस्तुत किया है। इन कहानियों में लेखक ने परम्परागत तथा आधुनिक जीवन दोनों से ही कथावस्तु तथा पात्रों को चुना है, लेकिन उसका परिवेश तथा प्रतिपाद्य दोनों ही आधुनिक हैं। लेखक की यह आधुनिकता, भारतीय आधुनिकता है जिसमें भारत भी है और आधुनिक जीवन का विन्तन और दृष्टि भी। इस प्रकार विजय जोशी बीसवीं और इक्कीसवीं शती के सेतु बिन्दु के ऐसे युवा कहानीकार हैं जो अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी के प्रति समर्पित और सचेत हैं। ऐसा साहित्यकार ही अपने समाज और देश की सु-रचना का स्वप्न तथा संकल्प ले सकता है। ये कहानियाँ इसकी भी प्रमाण हैं कि लेखक ने सही मार्ग पर कदम रखा है तथा वह मनुष्य तथा समाज के प्रति पूर्ण निष्ठा से उनके परिष्कार और उत्कर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। लेखक की यह प्रतिबद्धता न तो राजनीतिक है और न स्वार्थों की सिद्धि के लिए है, बल्कि सम्पूर्ण मनुष्यता के प्रति है, जो मनुष्य के सद्भाव तथा उन्नयन में आस्था रखती है। उसकी यह शक्ति उसे एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में स्थापित करेगी।"