बूंदी चित्रशैली के चित्र विश्व के संग्रहालयों एवं कला दीर्धाओं की शोभा बने हैं

डा. प्रभात कुमार सिंघल

प्राकृतिक एवं स्थापत्य कला के परिवेश में बने बूंदी शैली के चित्र राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों से विशिष्ठ होने के कारण अलग महत्व रखते हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। चित्रों की लोकप्रियता का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस शैली के चित्र विश्व के संग्रहालयों एवं कला दीर्धाओं की शोभा बने हैं और विदेषी सैलानी इन्हें देखने के लिए ही मुख्य रूप से बूंदी आते हैं।

बूंदी शैली के चित्रों में महिला चित्रांकन में लंबी और पतली आकृतियां, पतली कटि, लाली लिए होठ, गोल मुखाकृति, छोटी नासिका, ठोडी छोटी पीछे की ओर झुकी हुई, कंचुकी से कसा आगे निकला वक्ष, उत्साह एवं स्फूर्ति लिए भाव-भंगिमाएं, मृगनयनी से नयन, कहीं-कहीं पारदर्षी वस्त्र, आभूशण से श्रृंगारित विशेशताएं नजर आती हैं। चित्रों में सर पर ओढनी या आंचल, कटि से बंधा लंहगा, वक्ष चोली से ढका दिखाया गया है। कपडों पर स्वर्ण आभा लिए डिजाइन नजर आते हैं।

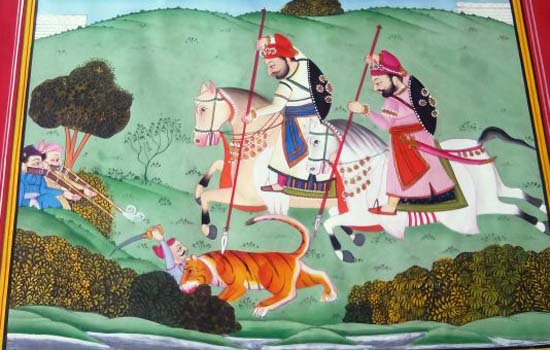

पुरूश आकृतियों में गौर एवं नील वर्ण, हष्ट-पुष्ठ शरीर, लालिमा लिए शरीर, चबकदार जामा धारण किये, कमर में लंबा पट्टा एवं सिर पर पगडी पहने चित्रित किया गया है। साधारण सपाट पृष्ठभूमि में उभरी आकृतियां स्पस्ट नजर आती हैं।

प्राकृतिक परिवेश चित्रों की जान है। जल, जलाशय, बादलों की इन्द्रधनुशी आभा, कहीं-कहीं गहराते काले घनेरे बादल और चमकती बिजली, पेड-पौधों से आच्छदित दृष्यांकन, हाथियों की विविधता एवं बाहुल्यता, दाना चुगते , नाचते मयूर, हिरण, सिंह, घोडा, गाय, सूअर, तोता, गिलहरी, बन्दर, चिडया, हंस एवं मछलियां आदि पशु-पक्षियों को आकर्शक रूप से विभिन्न मुद्राओं में ऊंकेरा गया है। संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश चित्रों के सौन्दर्य में वृद्धि करता है। प्राकृतिक परिवेश की तरह ही गोल गुम्बद वाली कलात्मक छतरियां, वैभव पूर्ण राजदरबार, किले, मंदिर, भवन के साथ चबूतरे बरामदे, बेल-बूटेदार सुन्दर शिल्प, सोने-चांदी के रंगों से सज्जे साज-सामान तथा उद्यान में फव्वारे आदि स्थापत्य एवं शिल्प का अनूठा संयोजन नजर आता है। बूंदी शैली के चित्रों में गोलाई, आंख, नाम, जल में परछाई आदि को उभारने में छाया एवं प्रकाश तकनीक को अपनाया गया है। अपनी इन सभी विशेशताओं से बूंदी के चित्र हमारी अमूल्य धरोहर हैं।

बूंदी शैली के चित्रों की इन विशेशताओं के साथ-साथ हम विशय-वस्तु की चर्चा करें तो चित्रों को कई श्रेणियों में रखा जा सकता हैं। बूंदी के चित्रों में धार्मिक चित्र सबसे ज्यादा पाये जाते हैं। राजमहलों, निवास स्थान, हवेलियों मंदिरों, छतरियों एवं आमजन के मकानों में धार्मिक चित्रण देखा जा सकता हैं। यहाँ की चित्रशाला का प्रारंभ एवं अंत धार्मिक चित्रण से होता है। यहाँ हर दिवार, स्तंभ, वातायन, एवं छतों पर धार्मिक चित्र अवश्य दिखाई देते हैं। कृष्ण-राधा का महारास, कृष्ण की लीलाएं, राम-विवाह तैयारी, रामबारात आगमन, राम का तोरण मारना, देवतागणों की मौजूदगी में मंडप में राम का पाणिग्रहण संस्कार जैसा दुर्लभ चित्र, अन्य देवी-देवताओं में गणपति, ब्रह्मा, विश्णु, हनुमान, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, शिव-पार्वती आदि के चित्र नजर आते हैं। चित्र राम भक्ति को भी महत्व देते हैं। शासकों ने मुख्य रूप से वल्लभ भक्ति परंपरा को अपनाया।

धार्मिक चित्रों के बाद सबसे ज्यादा चित्रों में दरबारी चित्रण देखने को मिलता है। ऐसे चित्रों में हमें दरबारे आम, राजदरबार, दिवाने खास, राजतिलक, राजा की विशेश मंत्रणा, राजाओं के चित्र, नजर आते हैं। राजमहल एवं हवेलियों में दरबारी ऐतिहासिक चित्रों में राजसी वैभव दिखाई देता है।

समाजिक गतिविधियों वाले चित्र होली पर रंग खेलना, दीपावली मनाना, पेडों पर झूला झूलना, गणगौर की सवारी, उत्सवों पर परंपरागत शाही जुलूस लवाजमा, राजा-रानी की कहानियां, प्रेम कथा, नदी में बाढ, बाढ में बहते मगरमच्छ, मानव प्रेम और श्रृंगार का चित्रण किया गया हैं। चित्रकारों ने राधा-कृष्ण के प्रेम को भी साकार किया है।

राग-रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लडाई उत्सव, युद्ध चित्रांकन बूंदी शैली के प्रिय विशय रहे हैं। बारहमासा अर्थात ऋतु चित्रों में वर्शा का आनंद लेते, महलों में प्रेमासत्त, ग्रीष्म प्रकोप, पक्षियों की एक कतार में उडान, हाथियों, षेरों, हिरणों का जंगल में विचरण आदि चित्र बनाये गये हैं। राज्याश्रय प्राप्त चित्रकारों ने जहाँ राजदरबार, राजा, रानियों, धार्मिक, सामाजिक चित्रण किया वहीं अपनी कल्पना से स्वतंत्र चित्र भी बनाये। स्वतंत्र चित्रों में चकरी धुमाती, चंवर धारिणी, पग से कांटा निकालती, परिचारिकाएं, वृक्ष के तने के सहारे खडी अभिसारिका आदि मुख्य रूप से चित्रित की गई हैं। चित्रकारों ने अपने समय के समाज एवं संस्कृति का शायद ही ऐसा कोई पक्ष छोडा हो जो भित्ति पर चित्रित नहीं हुआ हो। ये चित्र जहाँ चित्रकारों की कल्पना और यथार्थ का जीवंत उदाहरण हैं वहीं उस समय की संस्कृति को समझने एवं जानने का रंग-बिरंगा माध्यम हैं।

बदी चित्र शैली के भित्ति का खजाना हमें बूंदी के गढ में स्थित रंगशाला (जिसे अब चित्रशाला) कहते हैं देखने को मिलता है। इस रंगशाला का निर्माण राव राजा उम्मेद सिंह (१७३९-१७७० ई.) ने करवाया था। चित्र शाला वर्तमान में पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की देख-रेख में है। बताया जाता है किसी समय बूंदी के ४५ मकानों एवं हवेलियों में भित्तिचित्र बने थे। अब कुछ ही जगह शेश बचे हैं। चित्रशाला के अतिरिक्त रावराजा भोज (१५८५-१६०७) द्वारा पत्नी फूललता के लिए बनाये फूल महल, बादल महल, ३००-४०० वर्श पुरानी भट्ट जी की हवेली, आदिनाथ जैन मंदिर, राजा रामसिंह (वि. स. १८७८-१९४६) के समय बनी बोहरा मेघवान की हवेली ( जिसे स्वाधीन मेहता का मकान भी कहा जाता है ), सूर्य मल्लजी की हवेली, नगर श्रेश्ठी का मकान, संस्कृत पाठशाला (भवानी सिंह जी की हवेली ), दुगारी राजमहल एवं इन्द्रगढ किले के महल में बूंदी शैली के चित्र वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं।

चित्रों में पीला, लाल, नीला और हरे रंगों की प्रधानता है। रंग हल्के एवं गहरे रूप में प्रयोग कर चित्रों को उभारा है। चित्रों में रंगों का महत्व एवं प्रभाव स्पस्ट नजर आता है। बूंदी शैली के चित्रों में रंग संयोजन की मधुरता एवं कोमलता का विशिष्ठ महत्व है। चित्रों में आकाश हिंगुल रंग, स्वर्ण से बनी लहरदार बिजलियां तथा सुबह की लालिमा सा प्रभाव नजर आता है। भवन श्वेत रंग के बने हैं जिन पर विविध रंगों का आलेखन किया गया है। अधिकांश चित्रों में बहुवर्णीय रंग-संयोजन देखने को मिलता है। चित्रों को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकारों ने प्रकृति के सतरंगे वातावरण एवं राधा-कृष्ण के वस्त्राभूषणों के चुनाव में अनेक रंगों का प्रयोग किया है।

चित्रशाला के चित्र

बूंदी की चित्रशाला के चित्र सर्वाधिक चर्चित हैं। चित्रशाला जाने के लिए नाहर के चौहट्टे से घाटी का उबड खाबड मार्ग महलों के मुख्य द्वार की ओर जाता है। ऊपर जाने पर एक मार्ग महल की तरफ तथा दूसरा मार्ग चित्रशाला की तरफ जाता है। मुख्य महल से भी पहले चित्रशाला जाते थे जो अब बंद कर दिया गया है। यहाँ के चित्र महाराव उम्मेद सिंह (१७३९-१७७०) के समय के हैं।

चित्र शाला में प्रवेश के सामने का कक्ष षीशमहल है। यहाँ चित्र देखने के लिए प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। प्राय ः अंधेरे के कारण यहाँ बने उत्कृष्ठ भित्ति चित्र अनदेखे रह जाते हैं। यहाँ रामलीला, गणपति शिव-पार्वती-लक्ष्मी का संयोजन नायिकाएं, प्रेमक्रीडा करते युगल आदि चित्र में आकृति, प्रभाव एवं रंग संयोजन में चित्रकारों की कल्पना स्पस्ट झलकती है।

चित्रशाला में नायिकाओं का चित्रण विविध रूपों में देखने को मिलता हैं। अलसाई सी, अंगडाई लेते, हाथ में पक्षी लिए, फिरकी खिलौना धुमाते हुये आदि चित्र अपनी भाव-भंगिमाओं में बेजोड है। नायिका चित्रण में कोई न कोई पक्षी बनाने की परंपरा है। शिकार करती, घोडे पर सवार, बाग में घूमती, सुरापान करती, नहाती, श्रृंगार करती नायिका चित्रण भी यहाँ नजर आता है।

फव्वारे के पास उम्मेद सिंह बैठे हैं और सामने शामियाने में नृत्यकियां नृत्य कर रही हैं, एक छतरी में बैठे राजा षेर पर निशाना लगा रहे हैं, सिंहासन बैठे कृष्ण, चीर-हरण, पोलो खेलते हुए, त्रिभंग की सुंदर मुद्रा में वंषी बजाते कृष्ण, गोपियों से माखन छीनते कृष्ण, रास मंडल, होली खेलते, हिण्डोले में झूलते, चाँद को देखते हुए श्रृंगारित लीलायें यहाँ चित्रों देखने को मिलती हैं। पीली जमीन पर हरितमा का आभास देकर बना दरबार का दृश्य देखते ही बनता हैं। राजा के जुलूस दृश्य, राजदरबार की गतिविधियों पर बने चित्र, रानी का श्रृंगार करती दासियां, घुडसवार, हाथी, डोली, होली खेलना, नाव में सवारी आदि विविध विषयों पर बने चित्र चित्रशाला की शान हैं।

छत्र महल-फूल महल-बादल महल

राजमहल के प्रवेश द्वार हथिया पोल से जाने पर एक खुला चौक दिखाई देता है। सीधे हाथ की पत्थर की सीढयां एक तिबारी पार कर बांयें हाथ पर बने दीवान-ए-खास में रखा है एक सिंहासन। संगमरमर से बने इस सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक किया जाता था। यहाँ से सकरी सीढयां फिर एक चौक में ले जाती है जहाँ पूर्व की ओर बना है छत्रमहल, फूल महल और बादल महल। इन महलों में सुंदर चित्र बने हैं।

छत्र महल के बरामदे, आलिन्द, कक्षों में हमें कृष्ण लीला, गोपियाँ, वृक्षों के झुरमुट में विचरण करते पशु-पक्षी, हरे रंग का प्रकृति चित्रण, सुनहरी रंग के सिंहासन पर राजा हुक्का पीते हुये, पीछे तीन व्यक्ति चंवर ढुलाते हुए तथा सामने संगीत कार सारंगी आदि वाद्य बजा कर मनोरंजन करते चित्रित किये गये हैं। इसी प्रकार आलिन्दों में राधा-कृष्ण की केलिक्रीडा करते हुए, घोडों पर सवार हो कर युद्ध के लिए प्रस्थान करते सैनिक, राज परिवार कुल देवता रंग नाथ जी, हाथियों की लडाई, राधा-कृष्ण सभी देवताओं के साथ फूल बरसाते हुए, सिंहासन पर बैठे राम-लक्ष्मण एवं पास में खडे लक्ष्मण और हनुमान जी, इन चित्रों के साथ पृष्ठ भूमि में उमडते बादल, महल, बगुले, वृक्ष, बन्दर, नृत्य करते मयूर, सेविकायें एवं ग्वालिनें चंवर ढुलाते हुये, जल में सारस, बतखें, मछलियां, कमल पुश्प आदि का चित्रांकन किया गया है। कक्षों में बने चित्र बडे पैनल्स के रूप में नजर आते हैं। पैनलस कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, सवारी शिकारगाह एवं राज दरबार पर आधारित हैं। कक्ष की छत अलंकरण पूर्ण है। छत्र महल के बरामदे में तीरों की शैय्या पर सोते युधिष्टर, मुनियों को प्रवचन करते राम, कोरव-पाण्डव, शिव-पार्वती, मंत्रणा करते राजा आदि चित्र आलिन्दों में बने हैं। इस प्रकार छत्र महल में सभी प्रकार के चित्र चित्रित किये गये हैं।

छत्र महल के चौक के सामने स्थित दो विशाल कक्ष फूल महल एवं बादल महल कहे जाते हैं जो रानियों के निवास थे। इन्हें राजमाता से आज्ञा प्राप्त कर ही देखा जा सकता है। बादल महल फूल महल के ऊपर बना हैं। दोनों महलों में बने चित्रों की विशय वस्तु सामान्य है। ये महल राजाओं की विशेश चहेती रानियों के निवास अथवा उनकी प्रेम क्रीडा के लिए सुरक्षित रहते थे।

दुगारी के चित्र

दुगारी के महलों में चित्रों का निर्माण १८०० ई. के आस-पास किया गया। कभी जागीर रहा दुगारी वर्तमान में तहसील है। दुगारी की स्थापना १७६० संवत के आस-पास राव राजा सरदार सिंह ने करवायी थी। राम मय होना यहाँ के चित्रों की विशेशता है। शायद यह राजस्थान का पहला महल है जहाँ कृष्ण की जगह चित्रकारों ने राम चरित्र को चित्रों का विशय बनाया। दुगारी के सीता राम मंदिर एवं बरामदे में रामचरित मानस के अनेक सुक्ष्म चित्र बनाये गये हैं। राम जन्म, बाल-लीला, रामदरबार, भाइयों द्वारा शिकार, रथयात्रा, राम के साथ गुरू वशिष्ठ का गमन, गुरू का तुलसीदास का राम कथा सुनना, शिव का धनुश तोडना, गंगा पार जाना, असुर वध, गरूड, हनुमान, दशावतार, शिव बारात, नारद मोह, परियों आदि का चित्रण यहाँ किया गया है। इन चित्रों को देखने कला प्रेमी दुगारी पहुँचते हैं।

इन्द्रगढ के चित्र

इन्द्रगढ के किले के महलों में भी भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। इन्द्रगढ कभी एक ठिकाना था जो अब तहसील है। बूंदी से करीब ७० किमी. दूर इन्द्रगढ की स्थापना संवत् १६६६ में महाराव राजा इन्द्रसाल ने की थी। महलों के दो कक्ष, एक गैलरी और सुपारी महल में चित्रों की चमक धुंधली पड गई हैं। कुछ चित्र ही स्पस्ट नजर आते हैं। यहाँ राज-दरबार, सामाजिक, शिकार, आमोद-प्रमोद, धार्मिक एवं राग-रागिनियों पर आधारित चित्रांकन किया गया है। सुपारी महल में रास लीला, शिकर एवं राजदरबार के चित्र अंकित हैं। चित्रों में जल को लहरदार रेखाओं से अंकित कर कमल के फूल, पत्ते, मछलियां, बतखें दिखायी गयी हैं। छत पर भी चित्र बने हैं। भित्ति के मध्य छोटे-छोटे पैनल में रामायण भागवत, पुराण एवं राग-रागनियाँ आदि दृश्य अंकित हैं। राग-रागिनी चित्रों पर टोडी अवसारी, भैरवी नाम लिखे हैं। रासलीला, युद्ध, राजदरबार, शिकार, राम-सीता, मां और शिशु, वीणा बजाते नायिक, पशु-पक्षियों में षेर, गाय, हिरण, हाथी, कुत्ते, सारस, मोर, कबूतर, एवं बाज आदि चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। रंग संयोजन एवं लावण्य की दृष्टि से ये चित्र बूंदी महलों बने चित्रों के समान हैं।

बूंदी शैली के चित्रों का विकास राव रतन के पौत्र शत्रुशाल (१६३१-१६५८) के समय से माना जाता है, जिन्होंने चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। उनके पुत्र भावसिंह (१६५८-१६८१) कलाप्रिय एवं संगीत काव्य प्रेमी थे। इनके समय में मतिराम जैसे कवि रहें, जिन्होंने ‘रसराज‘ एवं ‘ललित-ललाम‘‘ की रचना की। भावसिंह एवं पुत्र अनिरूद्ध सिंह ने मुगलों के समय दक्षिण के युद्धों में भाग लिया। इससे बूंदी चित्रों पर दक्षिण का प्रभाव पडा। आगे चल कर इस कला पर मराठा एवं अंग्रेजी प्रभाव भी पडा। राव राजा विश्णु सिंह (१७७३-१८२१) भी अपने पिता के समान कला मर्मज्ञ थे। उन्होंने रीतिकालीन श्रृंगारपरकता के आधार पर अनेक ग्रंथों का चित्रण करवाया। राव राजा उम्मेद सिंह (१७४८-१७७१) के काल में १८वीं शती के मध्य बूंदी चित्र शैली में नया मोड आया। भवनों की भव्यता, प्रकृति के विविध रूप, बादलों एवं जलाशयों के चित्रों का चित्रांकन बढा एवं नायक-नायिका के शारीरिक सौन्दर्य की तीव्ता तथा तूलिका की सुधडता और स्निग्धता सहज नजर आती है। बूंदी शैली के चित्रों का विकास १९वीं शती के मध्य के बाद लगभग समाप्त हो गया। बूंदी शैली के उद्भव एवं विकास में सुरजन, रामलाल, साधूराम, मन्ना, श्रीकृष्ण एवं अहमद अली जैसे चित्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज नवोदित चित्र.कार कागज पर इन चित्रों की प्रतिकृति बनाते हैं।

जैन चित्र

राजपूत परम्परा के साथ यहीं जैन धर्म से सम्बन्धित चित्र भी बने। एक दिगम्बर जैन मंदिर के बरामदे में नेमिनाथ के जीवन की गाथा कथा रूप में चित्रित है। नेमिनाथ २२ वें तीर्थकर थे। इनमें शिवा के १८ स्वप्नों का चित्रण है जो नेमिनाथ की माता थी। इनमें वह स्वयं अपने पुत्र के साथ शैय्या पर लेटी हुई है और आसपास सखियाँ, बांदियाँ आदि मोरछल, चंवर और पंखा लिये खडी हैं। इनमें से एक उनके पाँव दबा रही है। इसी में नेमिनाथ के विवाह का चित्र भी है जिसमें एक रथ में कृष्ण बैठे हैं और उसे चार हाथी खींच रहे हैं तथा दूसरे को दो हाथी खींच रहे हैं। अन्य घुडसवार बराती के रूप में साथ-साथ चल रहे हैं। वधू का घर पूर्ण सुसज्जित है और स्त्रियाँ अपने सिर पर कलश लिये बारात के स्वागत के लिये खडी है। अलग-अलग स्थानों पर नृत्य हो रहा है तथा एक भाग में सामिश भोजन बनाने के लिये अनेकों जानवर यथा भेड, बकरे, भैंस, खरगोश व हिरण आदि हैं। इसके पृष्ठ भाग में स्वयं नेमिनाथ को ध्यानमुद्रा में चित्रित किया गया हैं यह पद्मासन में बैठे ‘देवत्व प्राप्त करने के लिये ध्यानमगन है। यह चित्र मेवाड का प्रभाव लिये प्रारंभिक बूंदी शैली में चित्रित है।

रसिकप्रिया चित्रावलि

बूंदी राजकीय संग्रहालय में हमें रसिकप्रिया चित्रावली पर आधारित चित्रों को देखने का अवसर मिलाता है। बूंदी शैली में रीतिकालीन काव्य को दर्शनीय बनाने में सूक्ष्म भावों को रेखाओं की परीधि में बांधकर सृजना की गई है। इसमें कल्पनाषीलता का भी पुट है। इस शैली के चित्रों में आकृतियों का सानुपातिक चित्रण किया गया है। यद्यपि ये आकृतियां काफी छोटी हैं। पृष्ठ भूमि में हरे रंग का आधिक्य है। राजभवन का आंतरिक भाग गलीचे एवं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से सुसज्जित है। इन चित्रों में बूंदी शैली की विशेशताएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। आकाश की छटा, चमकते तारे एवं चन्द्रोदय का मोहक दृश्य के साथ देखते ही बनता है। चित्र के षीर्श में पीले रंग की पट्टिका में रसिकप्रिया का वर्णनात्मक पद्य है। वस्तुतः रसिकप्रिया के चित्रों में कविता एवं चित्रकला की समन्वित अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही इन चित्रों में संवेगों, भावनाओं एवं अन्य अमूर्त पक्षों को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप में व्यक्त किया गया है।

इन चित्रों का निर्माण १७०० ई. में हुआ था। प्रदर्शनी में कृष्णलीला विशयक चित्रों में रूठी राधा को मनाते कृष्ण, कृष्ण को संदेश देती स्वर्णकार की पत्नी, राधा की सेवा करती सेविका, राधा के अधरों का रसपान करते कृष्ण, गोपियों के संग रासलीला के दृश्य और षीषे में कृष्ण की छवि दिखाती राधा आदि विशिष्ठ चित्र उल्लेखनीय हैं। चित्रों की पृष्ठभूमि में प्रायः खूबसूरत उपवन दृष्यांकित हैं। कहीं-कहीं नीले आकाश में उडते पक्षी भी दृष्टिगोचर होते हैं। रसिकप्रिया के चित्रों ने कवि केशव के साहित्य को अमर कर दिया है। इस प्रदर्शनी में बूंदी शैली के रसिकप्रिया के ३६ छायाचित्रों की चित्रावली प्रदर्षित की गई है। बूंदी शैली की रसिकप्रिया पर आधारित चित्रावली भारतवर्ष में विख्यात है। रसिकप्रिया के इन चित्रों में श्रव्य काव्य को दृश्य रूप में प्रस्तुत है।

साभार :

© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.