कोटा | हाड़ोती के पुरातत्व स्थल और संग्रहालय भी संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी चर्चा करते समय इस अंचल की संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करना भी समचिन होगा। यहां की चित्र शैली, संगीत,नृत्य, पर्व - उत्सव, हस्तकलाएं, वेशभूषा, आदिवासी जीवन शैली और सामाजिक व्यवस्था संस्कृति के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इन्हीं विशिष्ठ पहलुओं पर चर्चा करेंगे

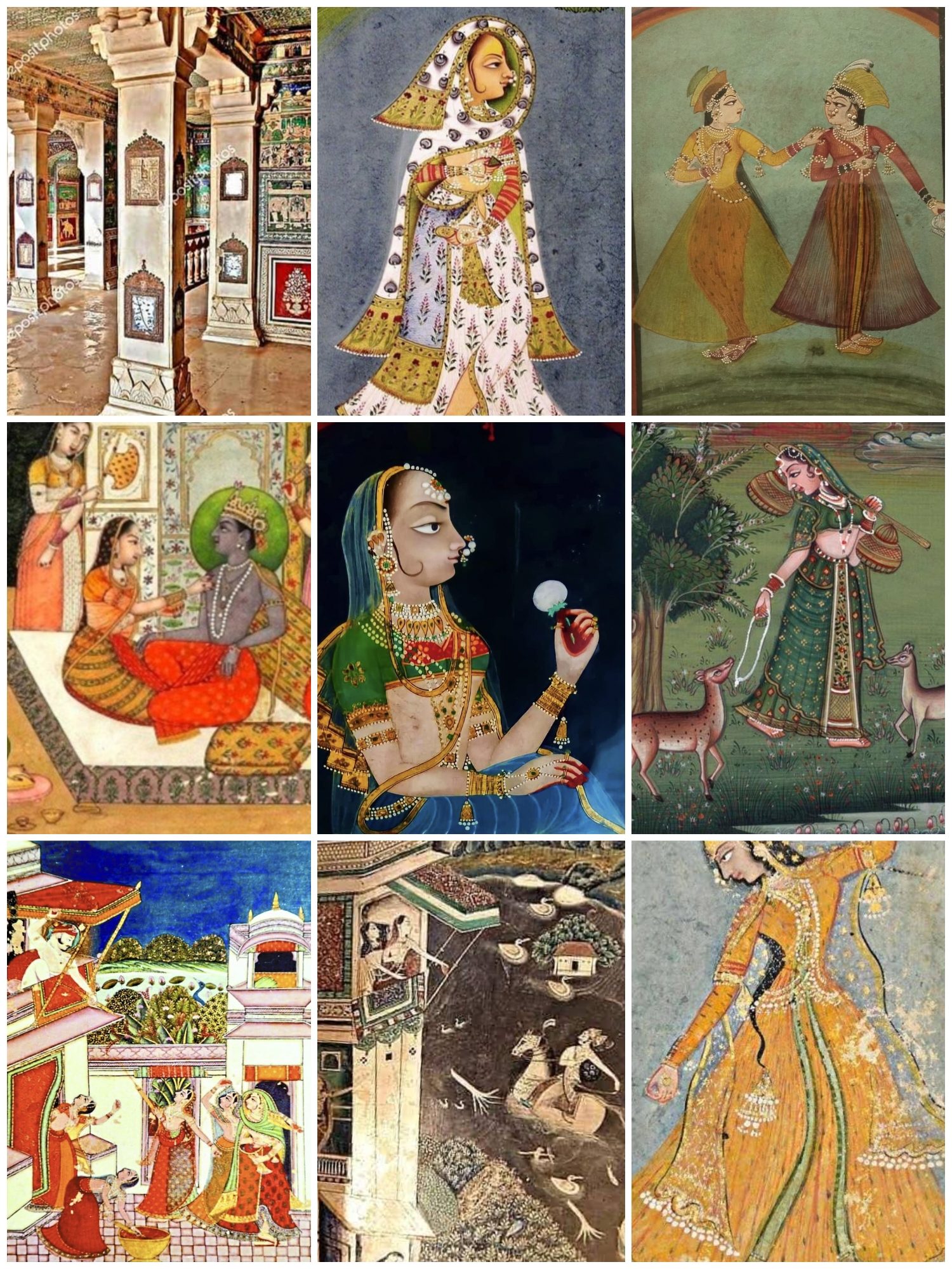

** बून्दी वह शहर है जहाँ सृजित कला बून्दी कलम के नाम से कला जगत में अपनी विशेष जगह बनाती हैं। भित्ति चित्रों का इतिहास राव सुरजन (1554-1585) से प्रारम्भ होता है जिसने 1569 में रणथम्भौर का किला मुगल सम्राट अकबर को सौप दिया। अकबर द्वारा चुनार की जागीर दी गई जहाँ वह अंत समय तक रहा। चुनार रागमाला यहीं बनी। यह प्राचीन चित्रावली होते हुऐ भी शैली व तकनीक में सशक्त एवं परिपक्व है। बूंदी चित्र शैली चाहे वह कागज पर हो या दीवारों पर इस शैली के आधार पर ही आगे पुष्पित पल्लवित होती रही और राजपूताने के तत्कालीन कला जगत में अपनी विशिष्ट जगह बना सकी।

** सुरजन का पौत्र राव रतनसिंह (1607-1631) जहाँगीर का चहेता बन गया था। जहाँगीर ने उसे सरबुलंद राय और रामराज की उपाधि दी। इसके काल में दक्षिण से सम्पर्क बने। इससे बूंदी चित्रशैली पर दक्षिण का प्रभाव छाने लगा। उसके पौत्र शत्रुसाल (1631-1658) ने अपने दरबार में कलाकारों को नियुक्त किया। इसी के भाई माधोसिंह को शाहजहाँ ने कोटा की जागीर दी। इस प्रकार कोटा भी बूंदी चित्रशैली का एक और केन्द्र बन गया।

** प्रारंभिक चित्रों में कोटा के चित्रों को बूंदी से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि बूंदी के चित्रकारों को ही कोटा में काम मिला। दोनों राज्य कला की दृष्टि से समृद्ध रहे है। संभवतः दोनों में श्रेष्ठ कला को प्रश्रय देने की होड़ सी रही होगी इसी कारण बूंदी एवं कोटा के महल, हवेलियां, द्वार आदि सब चित्रित होते रहे।

बूंदी अपने बाहरी दिखावे से ही चित्रोपम नहीं लगती अपितु भवनों एवं महलों के आन्तरिक सज्जा भी कुशल कलाकारों द्वारा बहुत ही संयम व सहजता के साथ चित्रित की गई है। यह सुखद तथ्य है कि ये सब चित्र कम से कम महलों में तो आज भी अपनी मूल स्थिति में सुरक्षित है। बूंदी के महलों में विश्वविख्यात चित्रशाला मौजूद हैं। चित्रशाला के बाहर बड़ा बाग है व प्राचीर के पास बड़ा पेड है। इसके नीचे बैठकर दिन में या रात में कभी भी बूंदी को निहारा जाये तो 24 घंटों में हर पल बूंदी की अलग-अलग झांकी देखने को मिलती है।

** चित्रशाला में जो चित्र बने हैं वे कोटा शैली में है। यह कोटा की परवर्ती शैली है जिसमें इस कलम द्वारा ह्मस स्पष्ट देखा जा सकता है। यहाँ कृष्ण लीला, कुछ प्रेमकथाओं के साथ सवारी, नायिकाएं एवं एक स्थान पर स्वयं उम्मेद सिंह पूजा - अर्चना करते हुए चित्रित है। इसी भाग के चौक में संगमरमर से बना एक फव्वारा है जो डिजाइन में अपनी नवीनता लिये अद्भुत है। सामने के भाग में एक कक्ष है जो सामान्यतः बंद रहता है। इसमें काल की दृष्टि से 18 वीं सदी के मध्य के बने चित्र है। तीन बड़े पैनल व कुछ छोटे में नायिकाओं के चित्र दर्शनीय हैं। बड़े चित्रों में एक कृष्ण लीला, उसके सामने की दीवार पर बाग का दृश्य एवं द्वार की दीवार पर सवारी का दृश्य अंकित है। शैली की दृष्टि से ये चित्र पूर्णतः बूंदी शैली में बने हैं।

** चित्रशाला के बगल के चौक के ऊपर छत्र महल है। इसी के साथ जुड़े अन्य महल, बादल महल, सुपारी महल आदि है। छत्र महल के इजारों में सम्पूर्ण रागमाला चित्रित है। शैली की दृष्टि से ये भी बूंदी के ही है पर कलम थोड़ी बारीक और कलात्मक दर्शनीय है। इन चित्रों में सोने का प्रयोग प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। इन्हीं महलों के गलियारों, तिबारों एवं कोठरियों में चित्र देखने को मिलते है। अन्य कक्षों में विविध विषयों जैसे दरबार, सवारी, आखेट, आमोद-प्रमोद आदि के चित्र और कलाकारों को जो सूझा वहीं उन्होनें चित्रित कर दिया। आश्चर्य यह है कि इनके रंगों की आभा आज भी जीवन्त है जैसे ये कुछ समय पूर्व के ही बने हुऐ हों। दर्शक हरेक चित्र के मौलिक संयोजन को देखकर ही इतना चमत्कृत हो जाता है कि उसे आज के समकालीन एवं आधुनिक चित्र इनके सामने तुच्छ लगने लगते हैं।

** बादल महल व सुपारी महल के चित्र अपेक्षाकृत प्राचीन हैं। इनमें पर्शियन पगड़ी व जामा पाजामा तथा भवनादि इनके काल को दर्शाते हैं। यहाँ जो देखा जा सकता है उतना बड़ा भित्ति चित्रों का भण्डार राजस्थान में अन्यत्र दुर्लभ है। थाने की एक दीवार पर विशाल चित्र है और शहर के अन्दर आते समय एक दरवाजे की छत चित्रित देखी जा सकती हैं। बीच - बीच में घोड़ों की मूर्तियों बूंदी के बाजार व गलियों को कलापूर्ण बनाते है। इसी प्रकार गोवर्धन सिंह की हवेली एवं भट्ट जी की हवेली की पहली मंजिल के चौबारे में अलग अलग काल के चित्र बने हुऐ है।

** समीपवर्ती दुगारी के किले में चित्र है पर वे सब जयपुर शैली में बने हुए हैं। दुगारी के सदर बाजार में एक दुकान पर तीज की सवारी चित्रित हैं। ऐसा ही गंगाजमुनी मेल उणियारा में देखा जा सकता है। वहीं के जगत शिरोमणि मंदिर में निज मंदिर के बार की दीवार पर गर्दन की ऊँचाई में धार्मिक चित्र बने हुए है जो अक्षरशः बूंदी शैली के है जबकि महलों में जयपुर शैली के विभिन्न विषयक चित्र एवं राजाओं की शबीहें भी चित्रित है। महल के एक आयताकार कक्ष में विष्णु के चौबीस अवतारों के चित्र है। समीपवर्ती नगर में भी चित्रों का भण्डार है। ये 19 वीं शताब्दी के चित्र रावराजा विष्णु सिंह के काल में बने।

** राजपूत परम्परा के साथ यहीं जैन धर्म से सम्बन्धित चित्र भी बने। एक दिगम्बर जैन मंदिर के बरामदे में नेमिनाथ के जीवन की गाथा कथा रूप में चित्रित है। नेमिनाथ 22 वें तीर्थकर थे। इनमें शिवा के 18 स्वप्नों का चित्रण है जो नेमिनाथ की माता थी। इनमें वह स्वयं अपने पुत्र के साथ शैया पर लेटी हुई है और आसपास सखियाँ, बांदियाँ आदि मोरछल, चंवर और पंखा लिये खड़ी है। इनमें से एक उनके पाँव दबा रही है। इसी में नेमिनाथ के विवाह का चित्र भी है जिसमें एक रथ में कृष्ण बैठे हैं और उसे चार हाथी खींच रहे है तथा दूसरे को दो हाथी खींच रहे हैं। अन्य घुड़सवार बराती के रूप में साथ - साथ चल रहे हैं। वधू का घर पूर्ण सुसज्जित है और स्त्रियाँ अपने सिर पर कलश लिये बारात के स्वागत के लिये खड़ी है। अलग - अलग स्थानों पर नृत्य हो रहा है तथा एक भाग में सामिष भोजन बनाने के लिये अनेकों जानवर यथा भेड़, बकरे, भैंस, खरगोश व हिरण आदि है। इसके पृष्ठ भाग में स्वयं नेमिनाथ को ध्यानमुद्रा में चित्रित किया गया हैं यह पद्मासन में बैठे ‘देवत्व’ प्राप्त करने के लिये ध्यानमग्न है। यह चित्र मेवाड़ का प्रभाव लिये प्रारंभिक बूंदी शैली में चित्रित है।

** कोटा के भित्ति चित्र

जवाहर कला केन्द्र जयपुर के डॉ. एम. के. शर्मा ‘सुमहेन्द्र’ के मुताबिक कोटा जिसका इतिहास माधोसिंह से शुरू होता है बूंदी के समान ही भित्तिचित्रों से समृद्ध शहर है।यहाँ के चित्रों का फैलाव केवल गढ़ और बड़े देवता जी की हवेली के अतिरिक्त कुछ अन्य हवेलियों एवं मन्दिरों तक ही सीमित है।

** कोटा के लिये शिकार विशेष प्रिय विषय रहा है। चंबल के किनारे पर विचरण करते वन्य जीवों का नौका पर बैठकर शिकार करने का अवसर कोटा में ही मिल सकता था। पानी पर चल रही ये नावें सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठतम शिकार बुर्जो से भी ज्यादा जगहें होती थी। शेर कोटा का प्रिय शिकार और हाथी प्रिय सवारी थे, ऐसा इन चित्रों में अपने चरम पर देखा जा सकता है। सघन वन ने तो कलाकारों को उनकी सम्पूर्ण बारीकियों का अध्ययन कर लेने का प्रचुर अवसर दिया। सुबह-शाम, रात, जंगल विविध वनस्पतियों, लताऐं, वृक्षादि एवं इनमें कलोल करते विभिन्न पशु-पक्षी यथा सारस, मोर, बंदर और लंगूर तथा विविध प्रकार के पुष्पों की इस कलम में भरमार है। यहीं कारण है कि जमीन के विविध रंग और इधर-उधर पड़े छोटे-बड़े पत्थर, नालों में से अठखेलियाँ करता बहता जल जिसकी आंटियाँ और भंवर केवल बूंदी कोटा के चित्रकार ही देख सके। इन शैलियों में शांत जल का चित्रण कम ही देखने को मिलता है। विविधता लिये होने पर भी यहाँ के वृक्ष आदि काल्पनिक अधिक लगते हैं जो बाद में समय में अध्ययन पर आधारित चित्रित होने लगे। कोटा के शिकार चित्रों में कटे पेड़ों के ठूठों से निकलती नई शाखाऐं राजस्थान की अन्य किसी चित्र शैली में देखने को नहीं मिलती। शेरों और शावकों का अध्ययन इस प्रकार किया लगता है मानों यह शानदार शक्तिशाली जानवर मॉडल बनकर कलाकार के सामने उसकी इच्छित मुद्रा में शांत भाव से उपस्थित रहा हो।

** कोटा भिती चित्रों की विशेषताएं

कोटा के भित्ति चित्र मुख्यतः महलों में देखे जा सकते हैं। यहाँ छत के नीचे गोल गर्दन पर विशाल लम्बे चित्र बने हुऐ हैं जो बूंदी शैली के निकट है। कोटा शैली में प्रारंभिक परिवर्तन इतना ही हुआ कि मूँछे ऊँची राजपूती बनने लगी थी व आँखे के निचले भाग पर एक हल्की सी रेखा होती थी जो आँख के मोटे होने का आभास देती है। धीरे धीरे मूँछे गलमुच्छे बन गई और पगड़ी ऊपर से दबती गई। शेष परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में वर्णित करना कठिन है। बहुत बाद के चित्रों में नारी आकृतियों के लहंगों का घेर चौड़ा हो गया और आँखें बड़ी। ये नारी आकृतियाँ भीलनी जैसी लगती है। बूंदी की चित्रशाला के बाहरी भाग में इस शैली के चित्र बने हुए हैं। कोटा गढ़ में बड़ा महल और अर्जुन महल में भित्तिचित्रों का भण्डार हैं।

** झाला हवेली जो खंडहर हो गई

कोटा के भित्तिचित्रों की परम्परा में झाला जालिम सिंह की हवेली के चित्रों का वर्णन किये बिना यहाँ के भित्तिचित्रों का वृतांत अधूरा ही रह जायेगा। यह हवेली महल के पश्चिमी-दक्षिणी भाग में चंबल के पानी से बिलकुल सटकर आज भी खड़ी है। इसकी एक ऊपर की मंजिल के एक भाग में दो कक्ष एवं बीच में चांदनी है तथा चंबल की ओर झरोखा है। इन दोनों कक्षों में व उनके बाहर बरामदों में कुछ बूंदी और कुछ कोटा शैली के चित्र बने हुए हैं। इसमें दक्षिणी कक्ष की पूर्वी दीवार पर एक शिकार चित्र है जिसमें हिरण, शेर, सुअर, गैड़े, भैस आदि सभी जानवरों के शिकार की श्रृंखला चित्रित है। इसी कक्ष की दक्षिण दीवार पर खिड़की के दांई ओर झूला झूलती नायिकाओं का चित्र था तो बांई ओर से श्रीनाथजी की झांकियाँ शुरू हो जाती है। छत की ऊँचाई से दो फुट नीचे अर्थात् चौड़ाई में सभी चित्र दो फुट के थे। शिकार चित्र की लम्बाई 18 फुट थी जो पूरे कक्ष की चौड़ाई है। इसके नीचे के भागों में नायिकाओं के चित्र है। इसके सामने के कक्ष में नायक-नायिकाओं के चित्र इजारों व गर्दने पर चित्रित है जो कोटा कलम का प्रतिनिधित्व करते हैं। बरांडे में बांई ओर चंबल की तरफ खुलती एक छोटी खिड़की है जिसकी एक दीवार पर तोते का चित्र बना हुआ है जिसके नीचे ‘तोता राम राम कहा रे’ लिखा है। अनदेखे व असंरक्षित रहते हुऐ तथा धूप-वर्षा की खुली चुनौती सहते ये चित्र कुछ वर्ष पूर्व तक काफी सुरक्षित रहे पर दर्शकों ने खुरच - खुरच कर इन्हें नुकसान पहुँचाया है। वर्तमान में यह हवेली खण्डहर बन गई है तथा यहाँ के भित्ति चित्रों को तकनीक से निकाल कर राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ले जाकर संरक्षित कर दिया गया है।

** आला-गीला (फ्रेस्को) तकनीक:

लघुचित्रों की तरह भित्तिचित्रों की भी विशेष तकनीक है। दोनों में एक साम्य अवश्य है कि दोनों विधियों में चित्र की सतह सपाट और चिकनी होती है। चित्र उलटे रखकर संगमरमर के पालिशदार पत्थर पर ओपणी से घोटे जाते है तथा फ्रेस्को में चूने की सतह को ओपणी से चमकाकर ऊपर लगाये गये गीले रंगों को पीट-पीटकर सतह के अंदर एक जीव कर दिया जाता है। फ्रेस्को में पत्थर व मिट्टी के खनिज रंग ही काम में लिये जाते हैं जिससे वे चूने की तेजी से हल्के नहीं पड़ते। सतह का रंग सफेद ही होता है जो मूलरूप से छोड़ा जाता है या खरोंच कर सफेद लकीरें निकाल ली जाती है। भूरे, गहरे पीले (रामरज) और हरे भाटे के पिसाई रंग के अतिरिक्त काजल का काला रंग भी काम में लिया जाता है। फ्रेस्को गीली सतह पर बनते हैं। सतह के सूखने पर उस पर लगा रंग प्लास्टर के अंदर नहीं जा सकता अतः यह फ्रेस्को नहीं माना जाता। सूखी सतह पर भी चित्र बनते है। ऐसे चित्रों की सतह पर फ्रेस्को के प्लास्टर से ही सतह बनाई जाती है जिस पर सुविधानुसार कभी भी चित्र बनाये जा सकते है। इन चित्रों में उपरोक्त चार रंगों के अतिरिक्त कोई भी रंग लगाया जा सकता है। ध्यान यही रखना आवश्यक होता है कि वे रंग स्थाई हों और समय की मार को सह सकें। इन रंगों में गोंद मिलाया जाता है। कुछ वर्षो के बाद ये रंग भी स्थायी हो जाते है और पानी से नहीं घुलते। इस तकनीकी में स्वर्ण एवं रजत का प्रयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। झाला हवेली के चित्र इस तकनीक के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

** आला-गीला (फ्रेस्को) के लिये प्लास्टर का मसाला महत्वपूर्ण है जिसमें मुख्य घटक चूना है जो मकान चुनने के काम में आता है। खास बात यह है कि फ्रेस्को कार्य के लिये वही चूना काम में लिया जाता है जो सामान्य से अधिक सफेद हो। इस चूने को भिगोकर इसका पानी निरंतर नियारा जाता है जिससे इसकी तेजी खत्म हो जाये। यही चूना पान आदि खाने के भी काम आता है। चूंकि इसकी तेजी पानी द्वारा खतम हो जाती है अतः यह रंगों की आब को समाप्त नहीं करता और रंग लम्बे समय तक अपनी चमक बनाऐं रखते हैं। लगभग तीन से छः माह तक निथारे गये इस चूने को छानकर इसमें सफेद संगमरमर का बारीक चूर्ण मिलाकर प्लास्टर करने लायक गाढ़ा बनाया जाता है। तेजी को खत्म करने और सफेदी को बढ़ाने के लिये बूझे चूने में गुड़ और दही भी डाला जाता है। तैयार प्लास्टर कूँची या गुरमाला से लगाया जाता है। यह कारीगर की सुविधा पर निर्भर करता है कि उसे कौनसा साधन ठीक लगता है। प्लास्टर को एक निश्चित मात्रा तक सूखने दिया जाता है। इसे चमकाने के लिये कलाकार अपनी आवश्यकतानुसार मोटे दल की विभिन्न आकार वाली करणियों का प्रयोग करता है। रेखांकन कलाकार सीधे दीवार पर भी कर सकता है और ट्रेसिंग में किये गये छेदों के सहारे झाड़ भी सकता है। तदनुसार रंग भरकर उन्हे पीटकर प्लास्टर में अंदर पैरा दिया जाता है और चित्र पर चमक आने तक उसकी घुटाई की जाती है। अन्तिम घुटाई ओपणी से की जाती है और आखिर में धारदार औजार से रेखाएँ निकाल कर चित्र पूर्ण कर लिया जाता है। सतह को एक चमकदार तथा स्थाई करने के लिए इस पर नारियल का तेल लगाया जाता है और साफ मलमल के कपड़े से धीरे धीरे घोटकर सतह चमका दी जाती है।